働き方の再定義 ― 休むことは権利であれ

日本は今、働き方の根幹を揺さぶる「大改正」の岐路に立っている。長時間労働や過密シフト―それが当たり前とされてきた時代に、法制度を通じて「人としての生活時間」と「働く時間」のバランスを取り戻そうという試みが始まっているのだ。

なにが変わろうとしているのか

現在、次のような改正案の方向が議論されている。

勤務間インターバル制度の義務化:終業後から次の始業まで、原則 11時間以上 の休息時間を設ける。

連続勤務の上限規制:たとえば、14日以上の連続勤務を禁止する案。

法定休日の明確な特定義務化 などこれまでグレーだった休日・労働時間の扱いを、クリアにする。

もしこれらが実現すれば、「夜遅くまで働いて、翌朝すぐ仕事へ」「寝る間もなく働き続ける」といった生活は、制度上、難しくなる。

なぜ今、この改革なのか

過密・長時間労働が当たり前だった時代、働く人の心身や家庭生活は犠牲にされがちだった。現場では、深夜までの残業、寝不足、休日返上「人間らしい生活」が後回しにされてきた。特に、交代制・シフト制の職場では、休養もままならない働き方が常態だった。

加えて、働き方は多様化している。副業、兼業、テレワーク、育児や介護との両立。。。こうした時代の変化に、従来の「会社中心・時間で縛る」枠組みは追いつかなくなっている。だからこそ、法制度を通じて「働くこと」と「生活すること」のバランスを制度として確保する必要があるのだ。

もし実現したら ― 私たちの生活と社会はどう変わるか

「休むこと」が当たり前になる。仕事と仕事の狭間に、十分な休息・睡眠・生活時間を取ることが、権利として守られるようになる。

心身の健康と生活の質の向上。睡眠時間が確保され、家族や友人との時間、趣味、育児や介護―生活の余白が戻る。

しかしながら、企業側の対応は大変になる。シフト再設計、人員補充、就業規則の見直し。特に飲食、介護、小売、運輸など、人手を使う業界では大きな負荷がかかるだろう。

社会全体の価値観の転換。「仕事のための人生」ではなく、「人生のための仕事」が標準になる可能性。

ただし「まだ法案ではない」

現時点で示されているのは、あくまで「報告書」「議論案」「提言」であって、法律として確定したわけではない。

国会での審議、法案成立、省令や詳細ルールの整備、施行日指定といった手続きがこれから必要だ。つまり、「この日から必ずこうなる」と断言はできない。

だが、それでも、この議論の進行そのものが日本社会の価値観を変える地ならしになっているのではないか。

私たちが選ぶのはどちらか

今、私たちには2つの未来の選択肢がある。

ひとつは、これまで通り、時間と労働を最優先に、「休みは後回し」「睡眠は削るもの休日返上当然」―そんな古い常識のまま。

もうひとつは法制度を使って、「休息と生活時間」を保障し、「人間らしい時間」を取り戻す未来。

もし後者の未来を選ぶなら、この改革案はその入口となる。制度が変われば、私たちの暮らしも、価値観も、少しずつ変わっていく。

日本は、どちらの未来を選ぶのか。

その問いに、私たちは静かに、しかし強く向き合わねばならない。

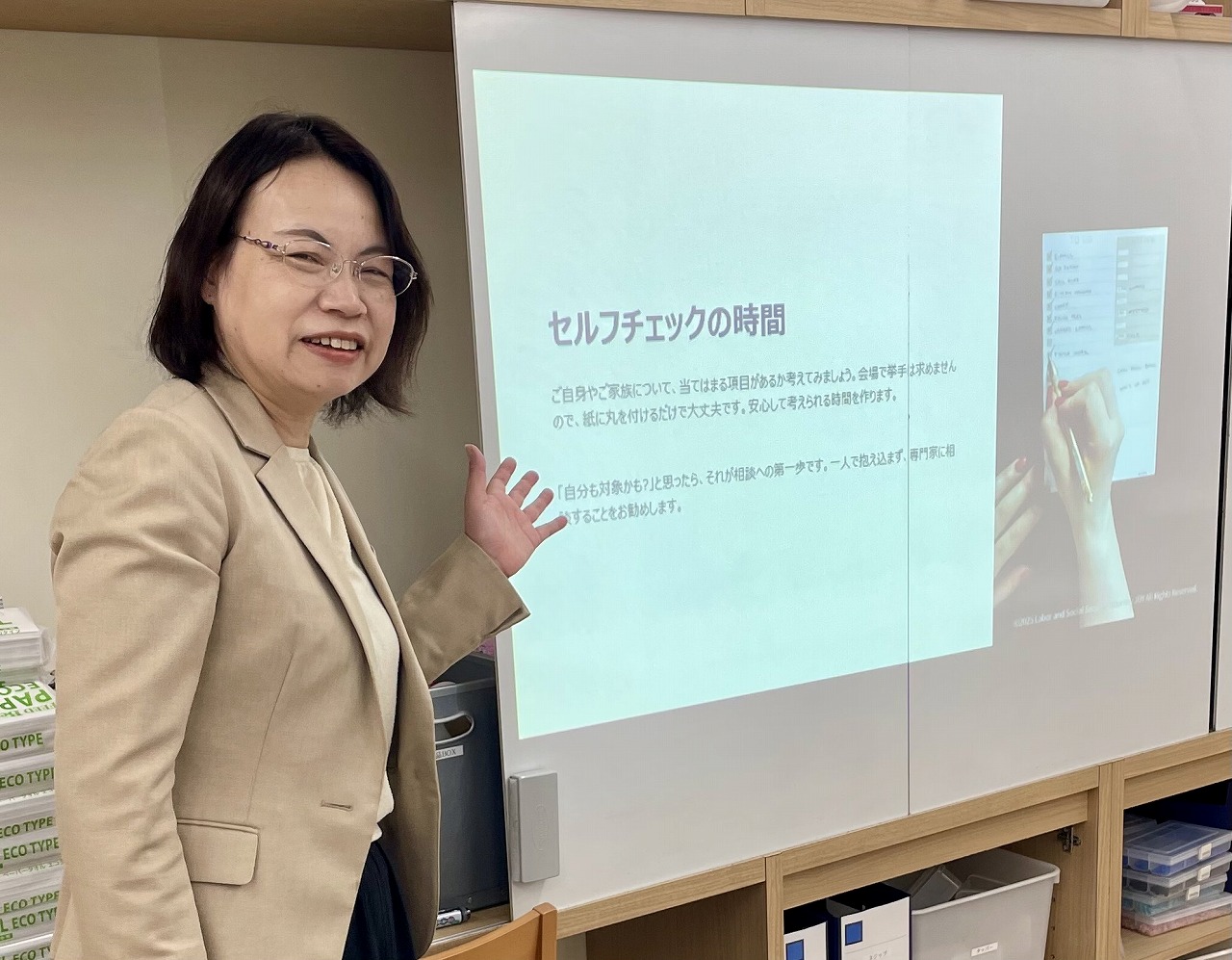

障害年金セミナーに登壇しました

2025/11/28 17:35:49 セミナー

コメント (0)

11月28日(金)、就労移行支援事業所 LITALICOワークス広島紙屋町様 にて、当事務所代表の松村真奈美が講師として登壇いたしました。

テーマは「ゼロから学ぶ障害年金セミナー」。

当日は、利用者様・ご家族様・職員様にご参加いただき、熱心に耳を傾けてくださいました。

参加者の皆さまからは多くのご質問も寄せられ、会場は終始前向きな雰囲気に包まれていました。

障害年金に関するご相談や、セミナー開催に関するお問い合わせは、当事務所までお気軽にご連絡ください。

制度の網目を抜けていく“働き方改革”──

高市政権が示す“たしかな変化”と現場が問うべき問い

働き方改革──その言葉自体は、もう新鮮味を失い始めている。だが、導入された制度の数と、働く人・運営側が実感する変化とは必ずしも一致していない。企業の現場では「制度が整った」という報告よりも、「使いこなせていない」「導入はしたが効果が見えない」という声がむしろ増えている。

東京都が実施した企業実態調査では、「短時間勤務」の導入率46.5%、「時差出勤」40.3%、「フレックスタイム」31.8%という数値が示されている。(東洋経済オンラインより

https://toyokeizai.net/articles/-/914259?display=b&utm)

いわゆる“柔軟な働き方"が制度化されたとしても、現場に浸透していないという現実がそこにはある。

では、どうして現場とのギャップが生まれるのか。

それは制度設計と制度運用の間に、企業規模・業務特性・人的リソースという三つの壁が横たわっているからだ。大企業であればシステム導入、コンサル支援、労務専門担当者の配備が可能だ。しかし、中小企業では「制度を作ること」それ自体が重荷になっている。人手が足りず、時間も金銭的余裕もない。制度を“守る"ことだけに注力すれば、かえって働きにくさを生むという現実がある。

そこで注目されるのが、高市早苗政権による新たな働き方・雇用政策の動きだ。高市氏は2025年10月4日の総裁選勝利演説で、「ワーク・ライフ・バランス(WLB)という言葉を捨て、働いて働いて働いて働いて働きます」と宣言した。

(PRESIDENT Onlineより

https://president.jp/articles/-/103411?page=1&utm)

そして就任直後には、「心身の健康維持と労働者の選択を前提とした労働時間規制の緩和検討を指示」したという報道もある。(

https://x.com/i/trending/1981462188217766086?utm)

このような発言・方針を見ると、二つの印象が読み取れる。ひとつは、「働きたい人がもっと働けるようにする」という選択肢の拡大を目指しているというポジティブな意図。もうひとつは、「制度を整えて終わらせるのではなく、次に何をするか」という現場運用への問いかけである。

つまり、働き方改革が「制度をつくる」フェーズから、「制度を活かしていく」フェーズへ移ろうとしている兆しかもしれない。制度の網を張るだけではなく、その網が本当に働く人・企業を支えているかどうかを問う段階にあるのだ。

しかし現場の観点からは、懸念も残る。

制度の“導入率"が実績として報じられても、実際に「働きやすくなった」「採用しやすくなった」「離職率が改善した」という効果につながっていなければ、その制度は掛け声で終わってしまう。いまこそ、次の視点が重要だ。

① 制度の“質”を問う

例えば、フレックスタイムを導入していても、実態としてコアタイムが長すぎて結局働く時間は変わらないというケースが少なくない。制度は存在しても、運用が伴っていなければ意味がない。企業は、自社と従業員の実状に即して、制度を選び直す時期に来ている。

② 導入・運用を支える体制整備

中小企業では、制度を「つくる」段階で止まることが多い。政府・行政は制度整備だけではなく、導入・運用を支援する“現場の仕組み"を整えることが求められている。高市政権の「選択を前提とした規制緩和検討」の指示は、まさにその“次のフェーズ"として注目される。制度だけでなく、使える制度にするための支援機構が肝要である。

③ 価値観と採用の観点を捉える

若年層・中途層ともに、働き方や福利厚生のあり方への価値観が変化している。「働きやすさ」「健康支援」「制度の実効性」が採用・定着の鍵となっている。こうした人材環境の変化を、企業側が「コスト」ではなく「投資」として捉えられるか。制度が古い枠組みのままであれば、人材確保の競争に敗れるリスクがある。

最後に、働き方改革の本質をあらためて確認したい。制度の整備や政権の宣言が目的ではない。目的は「働く人が安心して、長く、力を発揮できる環境をつくる」ことである。高市政権のもとで示された「選択と規制見直し」の方向性は、現場にとってのチャンスである。だが、制度が現場を追い越してはいけない。制度は現場を守るためにある。

制度の網目にかかって抜け落ちていく企業や働く人々がいてはならない。

「制度を守るために現場が疲弊する」のではなく、

「現場を守るために制度が生きる」──その視点を、今こそ再確認したいのである。

賃金と健康 ― 経営者が今こそ考えるべき2つの柱

経営者の皆様、少し想像してみてください。あなたが大切に育ててきた会社の社員が、「お金はもらえているが、心も体も疲れて働いている」と感じていたら。それを放っておくことが、いつか大きな歪(ひずみ)を生み出すだろう、ということを。

日本では、いま賃金と健康をめぐる風景がじわじわ変わっています。それは単なる社会のトレンドではなく、「企業の生き残り」に関わる問題です。

1.「最低賃金」が今、どうなっているか

まず数字から。これを知っておかないと、経営計画も採用競争も立ち行かなくなります。

令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金の答申額で、全国の加重平均が 1,121円に上がりました。前年から 66円アップとなっています。

また、47都道府県すべてで最低賃金が 時給1,000円を超えるようになったのは、今回が初めて。変更は 2025年10月1日以降、各都道府県、順次効力を持ちます。

この変化はもう他人事ではないのです。「最低賃金ギリギリで採用している」「パート・アルバイトの賃金を今のままで済ませられる」という考え方が通用しなくなっています。

2.「健康経営度調査」で問われていること

賃金の話と一緒に考えたいのが、社員の健康です。ただ“病気にならないように"だけでなく、「どれだけ働きやすい環境を作れているか」がこれから大きな差になります。

経済産業省が実施している「健康経営度調査」では、企業が従業員の健康増進の取り組みをどのくらいやっているか、その結果どうなっているか、継続的にチェックする項目が設けられています。

経済産業省『令和7年度健康経営度調査』主な評価項目は5つ。①経営理念・方針、②組織体制、③制度・施策の実際、④評価・改善(どれだけ効果を見て直しているか)、⑤法令遵守・リスクマネジメント。

また今年、調査票の内容も少し改まって、制度だけでなく「実行しているか」「効果が出ているか」の見える化をより重視する方向に動いています。

つまり、「健康への配慮」はこれから義務に近づく評価軸になっていく、ということです。

3.賃金アップだけでは済まない、その理由

賃金を上げることは正しい方向です。けれど、それだけでは“必要十分"ではないことを、経営者として先に知っておいてほしい。

高い賃金 ≠ 高いモチベーション・健康

賃金が改善されても、職場の環境が過酷だったり、休みが取りにくかったり、メンタル面でのケアが無ければ、社員は疲れをため込んでしまいます。疲れはミスを生み、離職を生み、採用コストを跳ね上げます。

コストだけでなく見えないコスト

体調不良や慢性疲労、休職の増加。これらは表には出ない“隠れたコスト"です。例えば一人が病気で休むと、その穴を埋めるために他の社員に負荷がかかります。そういう連鎖が起きると、会社全体のパフォーマンスが落ちます。

社員の期待値が上がっている

今の求職者や社員は、「お給料」「休暇の取りやすさ」「働く時間」「心の負荷」に敏感です。条件が似た会社が複数あれば、健康や働きやすさで差が付く時代です。

4.経営者として、今すぐやるべきこと

人事・労務に詳しくない方でも、これなら手を付けられる、という実践的なステップをいくつか挙げます。

ステップ1

自社の最低賃金・人件費構造を把握する

今のアルバイト・パート・社員の時給はいくらか、それを新しい最低賃金に照らしてどう影響するか、計算しておく。特に地方と都市で差がある場合は注意。

ステップ2

健康状態・労働環境を社員の声で聞く

例えば「疲れやすさ」「休みが取れているか」「残業の負荷」「メンタルのストレス」などをアンケートで聞く。現場のリアルを知ることで、対策が見えてきます。

ステップ3

賃金以外の働きやすさを整える

・休暇・有給消化のしやすさ・柔軟な働き方(シフト・時間帯など)・健康診断・ストレスチェックなどの制度を導入または充実させる・産業医・保健師との相談窓口をつくる・休職や病欠をきちんとフォローする体制を整える

ステップ4

評価と改善を回す

「やっただけ」で終わらせず、「やってどう変わったか」を定期的に見直す。数値(休職率・有給取得率・社員満足度など)を取るといい。

経営とは、数字だけを追うゲームではありません。人の暮らし、人の心、そして会社という集合体をどう育てるか。ここにこそ、持続可能な強さがあります。

「賃金を引き上げることは恩義ではない。社員が健康で働ける環境を整えることもまた、あなたの責任でありブランドである」私はそう思うのです。

賃金アップは、社員との約束。健康配慮は、信頼の証。どちらも疎かにすれば、社員の心の離れは静かに起きます。そしてそのとき、会社は知らぬ間に大切な宝、人材を失っているのです。

結び

2025年10月から順次施行される最低賃金の改定、健康経営度調査の厳格化・見える化。これらは、経営者が“これまでどおり"ではいられないことを知らせる警鐘です。

賃金と健康、どちらか一方ではなく、両方を丁寧に見つめる。その決断を、いま。そしてあなたの会社が「人に愛され、社員に誇られる企業」であり続けるために。

なぜ日本の職場は「まともに休めない」のか──ズレた“頑張り”が企業を蝕む

かつて日本人は「働き者」として世界から尊敬を集めた。だが今、その美徳が、自らの心身を蝕み、組織の活力すら奪いかねない危険因子になっているのではないか──。

パーソル総合研究所が実施した「はたらく人の休憩に関する定量調査」は、日本の職場に潜む“静かな危機"を、静かに、しかし明確に可視化した。

この調査結果は、私たちが見過ごしてきた「休憩」というテーマに、新たな光を当てている。

パーソル総合研究所「はたらく人の休憩に関する定量調査」

https://rc.persol-group.co.jp/news/202501301000.html注目すべきは、「休憩時間が長いほど、業務への集中力が高まる」という、極めてシンプルで本質的な事実だ。さらに、実際に休めていると実感している人ほど、生産性を落とすプレゼンティズム(心身不調による出勤低効率)が低い──。ここには、日本社会がずっと否定し続けてきた“当たり前"がある。

だが問題は、「休憩時間の長短」だけにとどまらない。

「誰がその休憩を許容しているか」「職場の空気が休憩を歓迎しているか」が、生産性に深く関係しているというのだ。

上司や同僚が黙認するのではなく、快く承認する職場こそが、心身を回復させる真の休息を生む。これは、単なる福利厚生の話ではない。「生産性向上の鍵」であり、「人材戦略の核心」なのだ。

そして、もう一つ私たちが直視すべき現実がある。

従業員は、自分なりに「頑張っている」と思っている。だが、その頑張りが、企業が求める方向性と必ずしも一致していないことが少なくない。

休憩も取らず、疲労を溜めながら遅くまで残る姿を「頑張っている」と錯覚していないか。

それは、真のパフォーマンスに結びついているのか──。

実は企業が求めているのは「回復し、集中し、成果を出す」働き方であるはずだ。にもかかわらず、その前提となる「質の高い休憩」の価値が、いまだに正しく理解されていない。

今回の調査では、休憩の取り方も6タイプに分類された。最も「休めている」と実感したのは、身体を動かしたり自己啓発に励む「自己投資タイプ」。同僚と交流する「会話・食事タイプ」も、生産性低下リスクが低いという。

つまり、ただ時間を与えるだけではない。「休み方の質」が、成果を左右するのだ。

企業は今こそ、従業員の“頑張り方"を問い直すべきだ。

そして、正しい方向に導くべきだ。

長く働くこと、休まず働くことが“美徳"だった時代は終わった。

今、求められているのは、「戦略的に休む力」なのだ。

頑張る方向性を、間違えてはいけない。

働き方の質、そして休み方の質が、これからの企業の競争力を決める。