健康経営優良法人認定制度取得サポート

健康経営優良法人認定制度とは?

健康経営優良法人認定制度とは、企業が従業員の健康管理を経営的な視点で戦略的に取り組み、健康増進に貢献することを目的とした認定制度です。経済産業省と日本健康会議が共同で運営しており、健康経営に関する具体的な取り組みを評価し、基準を満たした企業を健康経営優良法人として認定します。これにより、社会全体に健康経営の重要性を広め、企業のブランド価値向上や働き方改革の推進にも寄与します。

健康経営認定の種類

健康経営銘柄

「健康経営銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れた健康経営の取り組みを行っている企業を選定する制度です。経済産業省と東京証券取引所が共同で運営しており、投資家に対して健康経営に積極的に取り組む企業の魅力を発信することを目的としています。選定基準には、健康経営に関する明確な方針の策定、従業員の健康データの分析と活用、健康増進のための施策の実施などが含まれます。健康経営優良法人・大規模法人部門

「健康経営優良法人・大規模法人部門」は、大企業を対象とした認定制度です。認定を受けるためには、健康診断の受診率向上、メンタルヘルス対策、職場の健康環境整備などの取り組みが求められます。認定を受けることで、企業のブランド価値向上や、優秀な人材の確保といったメリットがあります。健康経営優良法人・中小規模法人部門

「健康経営優良法人・中小規模法人部門」は、中小企業を対象とした認定制度です。中小企業においても、従業員の健康管理を積極的に行うことが求められており、具体的には、健康診断の受診促進、ストレスチェックの実施、健康意識向上のための研修などが評価対象となります。認定を受けることで、採用活動の強化や取引先からの信頼向上につながるとされています。

申請要件について

健康経営優良法人の認定を受けるためには、以下のような5つの大きな要件を満たす必要があります。

1経営理念・方針の明確化:健康宣言を社内外へ発信し、経営者自身も健診を受診すること

2組織体制:健康づくり担当者を設置し、求めに応じて40歳以上の従業員の健診データを提供すること

3制度・施策実行:受動喫煙対策に関する取り組み等規定以上の項目の達成

※取得する認証によって達成が必要な項目数は変わります。

4評価改善:健康経営の取り組みに関する評価・改善をすること

5法令順守・リスクマネジメント:定期健診を実施しており、50人以上の事業場においてはストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないこと

上記のような要件を達成することで、認証を得ることが可能になっています。

認定取得のメリット

健康経営優良法人認定の取得には下記のように様々なメリットがございます。

①企業イメージの向上: 健康経営に取り組む姿勢が評価され、社会的信頼が高まります。

②人材採用・定着の強化: 働きやすい職場環境として、優秀な人材の確保と定着に寄与します。

③生産性の向上: 従業員の健康増進により、業務効率が上がり、業績向上が期待できます。

④金融機関からの評価向上: 健康経営に積極的な企業として、融資や取引面での優遇を受ける可能性があります。

上記のように認定取得には様々なメリットがございます。

イメージアップをしたい・人材の確保や定着を図りたいという方はぜひ認定の取得をご検討ください!

申請サポート

当事務所では、企業が健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認証を得るためのサポートをしております。社労士だからできるサポートの内容

丁寧なヒアリング

当事務所では、健康宣言や現状評価に際し、入念なヒアリングを実施しております。

認証を取得できるよう丁寧に現状の把握と宣言をすることで、今後の取り組みの方針を明確にいたします。両立支援等助成金

健康経営認証のための取り組みに際し、両立支援等助成金を申請できる場合がございます。

その際は唯一助成金の申請代行ができる社労士としてサポートいたします。

健康経営優良法人取得をお考えの方はぜひご相談ください!

「配属ガチャ」はもうやめよう——偶然に左右されない働き方のはじめ方

春、新社会人として働き始める若者たち。

希望と不安を胸に、彼らは初めての「配属先」の発表を待ちます。

しかしその結果が、自分の希望とはまったく違うものだったら——。

SNSではそんな状況を「配属ガチャ」と呼び、当たり外れを嘆く声があふれています。

この“ガチャ"という言葉には、「どこに配属されるかは運まかせ」という皮肉が込められています。

でも、本当にそれでいいのでしょうか?

なぜ「配属ガチャ」は起こるのか?

この問題の背景には、企業と新入社員のあいだにある“すれ違い"があります。

まず、新社会人にはまだ働いた経験がありません。

自分がどんな仕事に向いているのか、はっきり分かっていない人がほとんどです。

希望を出すときも、インターンやネットの情報を参考にしているだけで、「本当に自分に合う仕事なのか」は、やってみなければ分かりません。

一方で、企業側も「誰にどの仕事を任せるか」をしっかり考えているとは言えません。

特に日本の企業は「メンバーシップ型」と呼ばれる採用スタイルが多く、「まず人を採って、あとで部署を決める」という流れが一般的です。

その結果、新入社員が希望しない部署に配属されるケースも少なくありません。

また、日本では「ジョブローテーション(部署をいろいろ経験させる制度)」が根強く残っており、人材の空きが出た部署に新入社員を入れるような配置もあります。

こうした人事の仕組みが、“ガチャ"のような配属を生んでいるのです。

海外ではどうしているのか?

たとえばアメリカや中国では、20代前半の転職は当たり前。

若いうちにいろんな仕事を経験し、自分に合う職種を探す「試行錯誤」が前提となっています。

大学生の間に長期インターンをして、自分に合う仕事を見つけてから就職する文化も根づいています。

一方、日本の就職活動は短期間で一発勝負。職種別に採用する企業はまだ少なく、配属後に「思っていた仕事と違った」というギャップを感じやすい 構造になっています。

「はずれ」でも学べることがある

とはいえ、すべてを「運まかせ」と考えるのももったいない話です。

スタンフォード大学のクランボルツ教授は「キャリアの8割は偶然で決まる」と話しています。

最初は興味のなかった仕事が、やってみたら得意だった。

配属先の上司や先輩が、自分にとって人生の転機になった——そんな例は少なくありません。

偶然"をただの運ではなく、「チャンス」として活かす力。

それこそが、これからの時代に必要な考え方なのかもしれません。

企業にも変化が求められる

もちろん、個人の心がけだけでは解決できない部分もあります。

企業も、「どんな人に、どんな仕事が向いているか」をもっと丁寧に見極める必要があります。

最近では、社員の希望を聞いて異動できる「社内公募制度」や、副業・兼業を認める会社も増えてきました。

こうした仕組みが整えば、配属のミスマッチも減っていくはずです。

「配属ガチャ」から「キャリア対話」へ

配属ガチャは、ただの不満ではありません。

それは、働く人と会社の間にある“ズレ"を示すサインです。

これからの時代は、「運」に任せるのではなく、「話し合い」でキャリアをつくっていくことが大切です。

本人の気持ちと会社の制度がきちんとかみ合えば、「はずれ配属」なんて言葉は、過去のものになるかもしれません。

【最新版】就業規則はなぜ必要なのか?プロである社労士が解説します!

はじめに:なぜ就業規則が必要なのか?

企業経営において「就業規則」は、単なる形式的な規則ではなく、企業と従業員双方を守るための重要なルールブックです。

法律上、従業員が10人以上の企業には作成・届出が義務付けられていますが、それ以上に、職場の秩序を維持し、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

また、適切な就業規則が整備されていることで、従業員が安心して働ける環境を提供し、企業の信頼性を高めたり、助成金の申請をすることができるようになったりします。

本記事では、就業規則がなぜ企業にとって必要不可欠なのか解説いたします。

就業規則が企業にとって重要な理由

トラブル対策

労務トラブルの多くは、就業規則が不十分であることが原因となる場合があります。

例えば従業員が業務命令に従わなかったり、遅刻や無断欠勤を繰り返すなどの事態が起きた際でも就業規則で懲戒などについて定めていなければ罰することは非常に難しくなります。

就業規則に定められていた場合は、定められた手順で対処することで裁判などのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

また、休憩時間や服飾などトラブルになりやすいことも定めておくことで、トラブルを未然に防ぐことだけでなく職場の規律の面も守ることができるので細かい部分も就業規則で定めておくことが大切です。法改正対応や時代に合わせた働き方のアップデート

就業規則は、一度作成すれば終わりではありません。

労働法の改正や社会環境の変化に応じて、定期的に見直し、必要な修正を行うことが不可欠です。

例えば、近年では以下のような法改正が行われています。

労働基準法の改正(時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金の導入など)

働き方の多様化(テレワーク、フレックスタイム制、副業・兼業の容認など)

ハラスメント防止対策の強化(パワハラ防止法の施行、社内相談窓口の設置義務など)

育児・介護休業法の改正(子の看護休暇の拡大、介護のためのテレワーク整備など)

上記のような法改正や社会の変化に応じて就業規則をアップデートする必要があります。

法改正などに対応しない就業規則の運用をしていると、社旗的な信頼性を失うことだけでなく最悪の場合では国からの罰則を受ける可能性もあります。

法改正への対応は、推奨ではなく義務の場合も多いためしっかりと自社の就業規則が法改正に対応しているか確認しましょう。助成金の申請をすることができる

就業規則をしっかり整備し、実態に沿った運用をすることで助成金を受給できる可能性があります。

助成金の申請には、用件に定められた様々な制度を就業規則でしっかりと定め実際に運用しているかが見られます。

そのため、実際には取り組んでいるのに就業規則に定められていないと助成金を受給することは難しくなってきます。

また、審査の際には就業規則をいつから運用していていつ改訂したのかまで見られることが多いです。

そのため、助成金を受給したい経営者の方は助成金の専門家である社労士に相談することをお勧めしています。

まとめ:広島で就業規則の作成・改訂をお考えの方へ

就業規則は、企業の成長を支える基盤となるものです。

明確なルールを設定し、それを適切に運用することで、労務トラブルを防ぎ、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。

また、定期的な見直しを行い、時代に合ったルールにアップデートすることで、企業の健全な発展につなげることができます。

適切な就業規則の整備・運用は、企業にとっての重要な経営戦略の一つです。

専門家の助言を受けながら、自社に最適な規則を作成し、労使双方にとってより良い職場環境を築いていきましょう。

当事務所では、一からの就業規則作成や、法改正対応まで幅広く対応しています。

また、助成金の申請サポートについてもしておりますので、ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。

育児・介護休業法改正対応にお悩みの人事担当者の皆様へ

近年、働き方の多様化が進む中で、仕事と家庭の両立を支援するための法制度の整備が加速しています。特に、育児・介護に関する法改正は、企業の人事労務担当者にとって重要な課題となっており、適切な対応が求められています。

2025年に施行される育児・介護休業法の改正では、従業員がより柔軟に育児・介護と仕事を両立できる環境づくりが求められると同時に、企業には制度を適切に運用し、職場環境の整備を進める責務があります。特に、男性の育児休業取得促進や介護離職防止策の強化など、これまで以上に企業の対応が重要となります。

当事務所では企業として取り組むべき課題を一気通貫でサポートいたします!

当事務所の育児・介護休業法への対応サポート

就業規則の見直し・改訂

2025年4月または10月に施行される育児・介護休業法の改正対策には就業規則の改訂・見直しが有効です。具体的には下記のような改正に対応することができます。

・子の看護休暇の見直し(名称変更 & 対象拡大)(2025年4月施行)

・所定外労働の制限制度(育児)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)(2025年4月施行)

・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月施行)

当事務所では、新しく就業規則を作成する以外にも既存の就業規則のリスクを診断し、今回の法改正に対応するように就業規則の改訂も一貫して行うことが可能です。制度の社内周知・公表

今回の法改正では、企業によっては社内周知や公表が必要になってきます。

具体的には下記のような改正に対応することができます。

・子の看護休暇の見直し(名称変更 & 対象拡大)(2025年4月施行)

・所定外労働の制限制度(育児)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)(2025年4月施行)

・育児休業取得率の公表(2025年4月施行)

・介護離職防止のための雇用環境整備(2025年4月施行)

・介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務化(2025年4月施行)

・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月施行)

当事務所では、社内周知用の文章作成だけでなく制度の従業員への説明も行っております。

ぜひご相談ください。法改正に丸っと対応

当事務所では上記のような法改正対応に必要な取り組みを丸っと全て対応いたします。

まず何から取り組めばいいのかわからない・どうやって対応したらいいのかわからないという方はぜひご相談ください。まずは現在の法令違反などのリスクを診断したうえでこちらから何が必要なのか提案いたします!全てお任せで対応いたしますのでお気軽にご相談ください!社労士だからできる助成金申請サポート

当事務所では、両立支援に取り組む企業様に対して助成金の申請サポートを行っております。「両立支援等助成金」など両立支援を推進するための助成金もございますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。受給可能性について診断させていただきます。

助成金申請代行のできる唯一の専門家である社労士が助成金申請の計画策定から申請まで伴走型でサポートいたします!

上記以外でも両立支援についてお悩みのことがございましたらぜひお気軽にご相談下さい!

【令和7年】新年度の助成金申請・受給をお考えの方へ

助成金とは?

助成金とは厚生労働省が管轄する返済不要な支援制度のことです。

主に雇用促進や人材育成、働き方改革などの分野で利用されています。

助成金の多くは申請するための要件や期限が決められており、対象となる事業や活動が規定されています。

そのため、助成金を受給するためには事前に要件の確認などを進めたうえで慎重に申請することが大切です。

また、助成金申請代行を行うことのできる社労士に依頼することでも受給できます。

助成金と補助金に違いはあるのか?

まず初めに、助成金・補助金という名称は聞いたことがあるけど違いについては知らないという方も多くいるかと思います。

実は助成金と補助金は異なる部分がかなり多くあります。

どんな方にどちらがお勧めなのかを含めて下記で詳しく解説していきます!

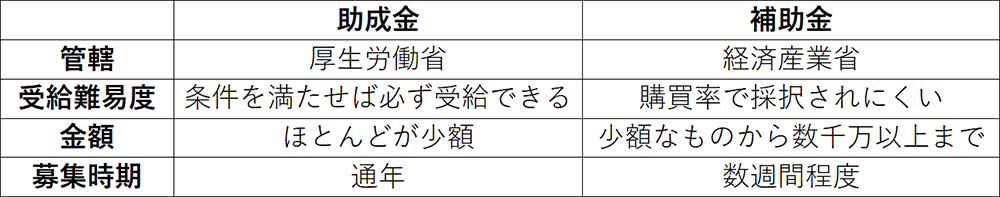

下記の表は助成金と補助金の違いをまとめた表です。

上記のように補助金は採択されにくいが高額なものもある、助成金は条件を満たせば受給できるが金額が少額なものが多いという特徴があります。

要件を満たせば必ず受給できるという点や通年募集しているという点で、中小企業では主に助成金が多く申請されています。

来年度の助成金申請のために今から準備するべきこと

前項で助成金は中小企業でお勧めとお話させていただきましたが、では助成金を受給するためにはどのような準備が必要なのでしょうか?

ここでは4月からの新年度助成金に向けて今のうちに準備しておいたほうが良いものをご紹介いたします。

助成金を申請したいという方は下記の作成からサポートいたしますのでぜひご相談ください!

・就業規則

・雇用契約書

・従業員名簿

・賃金台帳

・出勤簿

・36協定

主に上記の6点はどの種類の助成金の申請にも必要になってきます。

現在用意がない場合は助成金の専門家である社労士に相談し、労務管理体制を整えましょう。

続いてそれぞれについていくつか詳細を解説していきます。出勤簿

まず出勤簿では正確に労働時間が記入できているかが大切です。

特に助成金申請時には給与計算で残業代などの割増賃金が正確に計算されて支払われているかがとても重要なポイントとなってきます。

また、出勤簿は3年間保管することが定められているため、注意しましょう。賃金台帳

賃金台帳には給与の額だけでなく、労働日数・労働時間数・時間外勤務時間数などの労働時間に関する事項も記入する必要があります。

その際、基本給が各地域の最低賃金を下回っていないかしっかり確認しましょう。

助成金申請では最低賃金を下回っている場合はどの助成金も申請することが困難なので慎重に計算して支払うことが大切です。就業規則

さいごに助成金申請にとても重要なのが就業規則です。

就業規則の内容によって助成金の不支給が決定してしまうことも少なくありません。

また審査では就業規則の条文の言葉を細かく見られたり、改訂した日付まで見られるため自社で就業規則の改訂を行うことはとても困難です。

そのため唯一助成金の申請代行を行うことのできる社労士に相談し、一緒にプランを決めていく形をお勧めします。

上記のようにそれぞれの書類があるだけでなく、正しく記録し労務管理を行うことが助成金の受給のためにはとても重要になってきます。

まだできていないという方はお近くの社労士に相談してみてはいかがでしょうか?

当事務所での助成金申請サポート

当事務所では、助成金の申請代行を行っております。

労務管理体制や就業規則の整備から、実際に申請を行うところまで一貫して行っておりますので、ぜひ一度ご相談ください!